Ortsvorsteher Todtnauberg: Franziska Brünner

Sprechzeiten: Dienstag 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Mittwoch 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 07671/316

Email: OVTodtnauberg@todtnau.de

Todtnauer Nachrichten, Ausgabe Nr. 15 vom 13. April 1984

Als letzter der Ortsteile der Stadt Todtnau soll nun Todtnauberg vorgestellt werden, das bis zum Jahre 1974 selbständige Gemeinde war und im Zuge der Gemeindereform mit seiner Eingemeindung seine Selbständigkeit aufgeben mußte.

Ein Blick in die Geschichte des Dorfes Todtnauberg wird im folgenden verdeutlichen, wie Todtnauberg zu dem geworden ist, was es heute als politische Gemeinde und Höhenluftkurort innerhalb der Stadt Todtnau darstellt.

Mit Hilfe einiger Dokumente kann man feststellen, daß bereits im 12. Jahrhundert sich auf dem Gebiet des heutigen Todtnauberg eine kleine Ansammlung von Bauernhöfen befunden hat, die allerdings noch nicht den Namen Todtnauberg trugen. Während in der sogenannten Kaiserurkunde aus dem Jahre 1025 Todtnau erstmals unter der Bezeichnung „Totenouwa“ erwähnt wird, ist in einer Urkunde aus dem Jahre 1283 erstmals von einem Konrad „dem Vogt auf dem Berge“ die Rede, der die Aufsicht über sämtliche Bergwerke im Todtnauer Revier hatte, was die Vermutung zuläßt, daß Todtnauberg als Ansiedlung damals schon Bestand hatte.

In dieser Zeit hatte der Bergbau in Todtnau und Umgebung seine Blütezeit und brachte den Bewohnern genügend Arbeit und Brot. Auch andere Handwerksgewerbe, wie z.B. die Holzschnäfler, die Handweber, die Köhler oder die Strohflechter waren in Todtnauberg ansässig. Die Landwirtschaft aber blieb neben dem Bergbau eine der wichtigsten Erwerbsquellen des Ortes. Mit dem Ende des Bergbaus zum Ausgang des 15. Jahrhundert verloren aber viele Einwohner ihr Auskommen und wanderten in andere Bergbaugebiete ab. Damals lebten in Todtnauberg ca. 10 Familien mit etwa 50 – 60 Personen und erst ca. 200 Jahre später wuchs die Bevölkerungszahl wieder auf 80 Familien mit etwa 500 Personen an. Im Jahre 1834 erreichte die Einwohnerzahl von Todtnauberg ihren Höchststand mit 955 Einwohnern. In diese Zeit fällt auch die Blüte des Bürstengewerbes, die bis ca. 1930 dauerte und nach Ende des 2. Weltkrieges in Todtnauberg ihr endgültiges Ende fand. Gerade der Bürstenhandel brachte viele Todtnauberger weit hinaus in den gesamten Süddeutschen Raum. Bis hinauf nach Frankfurt und Köln verkauften sie ihre Produkte. Verkehrstechnisch erfolgte der Anschluß an die große Welt mit dem Bau der ersten Zufahrtsstraße vom Schindelbächle nach Todtnauberg im Jahre 1843, die heutige alte Straße. Bereits 30 Jahre später begann eine neue Entwicklung in Todtnauberg, die die weitere Zukunft des Ortes entscheidend beeinflußen sollte. Der Fremdenverkehr hielt Einzug auf dem Berg. Im Jahre 1870 sind die ersten Kurgäste, genannt "Sommerfrischler", nach Todtnauberg gekommen. Erstmals als Kurort erwähnt wurde Todtnauberg am 19. Juli 1872 anläßlich einer Ortsbereisung des Bezirksamtmannes. der feststellte: "Als klimatischer Kurort hat das Dorf vielleicht eine gewisse Zukunft." Eine Prognose, die sich in der Tat bestätigt hat. Schon 1875 wurde auf Betreiben des Bezirksamtes ein Weg zum Wasserfall geschaffen, der für die Touristen schon damals eine große Sehenswürdigkeit darstellte. Die beiden einzigen Gasthöfe „Sternen und Engel" waren im Jahre 1897 bereits einen Monat voll ausgebucht und somit mußten zum erstenmal Privatzimmer in Anspruch genommen worden. Bereits 1892 wurden 258 Kurgäste registriert und im Jahre 1900 stieg die Zahl der Übernachtungen auf ca. 12.000 - eine enorme Zahl für die damalige Zeit. Viel Weitblick und Aufgeschlossenheit muß man den damaligen Bürgern bescheinigen, wenn man bedenkt, daß schon 1889 ein sogenannter Verschönerungsverein, heute heißt er Kur und Verkehrsverein, gegründet wurde, der sich der Entwicklung dieses neuen Gewerbes annahm. Man begann auf Rat des Bezirksamtmannes mit einer intensiven Werbung für den Fremdenverkehr. In der „Straßburger Post“, der „Karlsruher Zeitung" und der „Kölner Volkszeitung" wurden Inserate und Anzeigen aufgegeben. Etwa 140 Betten standen dem Gästebetrieb damals in Gaststätten und Privatzimmern zur Verfügung. Mit der Gründung des Skiclubs im Jahre 1906 erhielt der Fremdenverkehr in Todtnauberg weiteren Auftrieb, da man nun begann, sich auch als Wintersportort einen Namen zu machen. 1934 trat man dem Landesverkehrsverband Baden bei. Ein Weiteres zur Entwicklung des Fremdenverkehrs trug der Bau des Schwimmbades im Jahre 1935 bei. So stiegen dann auch die Übernachtungszahlen von 36.677 im Jahre 1937 auf 42.391 im Jahre 1939. Diese Entwicklung wurde dann duch den beginnenden 2. Weltkrieg leider jäh gestoppt. Als sich nach Beendigung des Krieges die Dinge wieder normalisierten, setzte auch der Fremdenverkehr wieder ein und eine kontinuierliche Steigerung der Übernachtungszahlen von 16.352 im Jahre 1950 auf 184.250 im Jahre 1965. Durch diese immensen Zuwachsraten bei den Übernachtungszahlen sah sich die Gemeinde Todtnauberg, unter der Führung von Bürgermeister Rudolf Schubnell, zu umsichtigem und vor allem zukunftsorientiertem Planen und Handeln gezwungen. Das dringlichste Projekt der nahen Zukunft war die Gewährleistung der Wasserversorgung, denn bereits 1885 wurde die Gemeinde in einer amtlichen Verfügung aufgefordert, die allgemeine Wasserversorgung sicherzustellen. Durch die schwierige Finanzlage des Ortes und durch den dazwischenliegenden Krieg war dies aber nicht möglich gewesen. Im Jahre 1957 konnte nach einem Bürgerentscheid endlich mit dem Bau einer zentralen Wasserversorgung begonnen werden. Der Kostenvoranschlag betrug damals 525.000,- DM. In diesem ersten Bauabschnitt war der Ortsteil Rütte noch nicht eingeschlossen. Dieser Anschluß erfolgte erst im Jahre 1971 und kostete ca. 350.00O,-- DM. Die sich anschließende Entsorgung beschloß der Gemeinderat 1961 und der Bau der Kanalisation wurde 1970 fertig gestellt. Einzig der Ortsteil Büreten ist noch nicht kanalisiert. Dieser wird aber demnächst seinen Anschluß an das Abwassernetz des Baugebietes Hintermatt erhalten.

Auch andere Baumaßnahmen waren zur Weiterentwicklung des Dorfes notwendig. 1952 wurde der damalige Dreikönigsaal gebaut, der für größere Veranstaltungen gedacht war und etwa 250 Personen Platz bot. Ebenfalls in diesen Jahren wurde das Rathaus auf einen neuen Stand gebracht und die Räumlichkeiten für die Kurverwaltung mit eingebaut. Mit dem Neubau der Poststelle wurden auch in diesem Bereich in Todtnauberg normale Verhältnisse geschaffen. Als nächstes mußte das 1914 erstellte Schulhaus für 600.000,-- DM renoviert werden. Bald darauf stellte man fest, daß die Kirche aus allen Nähten platzte und daß das 1794 erstellte Gebäude auch nicht mehr den baulichen Erfordernissen der Zeit entsprach. Als mit der Auflösung des Klosters St. Blasien der Staat die Zuständigkeit für unsere Kirche auch im Falle eines Neubaus übernommen hatte, waren die Grundvoraussetzungen für einen völligen Neubau gegeben. Obwohl Staat und Ordinariat sowie die Pfarrgemeinde den Löwenanteil des finanziellen Aufwands sicherten, mußte die Gemeinde doch auch einen beträchtlichen Teil der Bausumme von 2 Mio. DM für Pfarrhaus und Kirche beisteuern. Zu Beginn des Jahres 1960 wurde das Schwimmbad den modernen hygienischen Erfordernissen angepaßt und mit einem Kostenaufwand von ca. 160.000,-- DM umgebaut. Wenn man berücksichtigt, daß es trotz dieser enormen finanziellen Belastungen noch ein Straßennetz und Beleuchtungsnetz zu unterhalten gab, spricht es für das Engagement und Pflichtbewußtsein der Todtnauberger, daß es nicht unterlassen wurde, gleich nach Kriegsende mit dem Bau einer Gedächtniskapelle zu beginnen, mit der den Schrecken des Krieges, der Gefallenen und Vermißten gedacht werden sollte. Der Betrag von 35.000,-- DM für die Renovierung der Kapelle im Jahre 1981 setze sich aus Spenden der hiesigen Bevölkerung und der Zweitwohnungsbesitzer zusammen. Die 70iger Jahre waren wohl die Bedeutesten für die Entwicklung von Todtnauberg bisher. Im Frühjahr 1972 wurde mit dem Bau des dringend erforderlichen Kurhauses begonnen. Viel Planung und praktische Vorbereitung war für den Gemeinderat notwendig, bis dieses Vorhaben letztlich in die Tat umgesetzt werden konnte. Im Juni 1974 konnte das Gebäude seiner Bestimmung übergeben werden und dient seither dem Kurbetrieb nicht nur In Todtnauberg selbst, sondern dem gesamten Todtnauer Ferienland. Trotz aller Kritik in der Vergangenheit dürfte wohl in der Zwischenzeit wohl jedem klar sein, daß dieses Kurhaus notwendig war und auch am richtigen Platz steht

Unerläßlich für den Bestand von Todtnauberg ist ein funktionierendes und intaktes Vereinsleben. Im Moment sind es neun aktive Vereine, die das kulturelle und sportliche Leben des Ortes mitgestalten. Kulturell sind es: die Trachtenkapelle, die Trachtengruppe, Kirchenchor und Männerchor sowie die Beeriwieber; sportlich sind es, der Skiclub und der Tennisclub. Die Feuerwehr und die Bergwacht sind Vereine, die in der Hilfe für den Mitmenschen ihre Aufgabe sehen. So trägt jeder Verein zum aktiven Zusammenleben in Todtnauberg bei. Betrachtet man die enormen Leistungen der kleinen Gemeinde Todtnauberg, so fragt man sich, in wessen Händen letztlich die Initiative für all das Erreichte gelegen hat. Dies war Bürgermeister Rudolf Schubnell, ein Mann mit politischem Gespür und Tatkraft der 28 Jahre lang von 1947 bis 1975 im Amt war und auch Ehrenbürger der Gemeinde ist. Daß er zum Zeitpunkt der Eingemeindung sein Amt niederlegte, war nur zu gut zu verstehen. Doch die Zeit blieb auch „auf dem Berg" nicht stehen und Alle, die politische Verantwortung zu tragen bereit waren, haben aus der damaligen Situation das Beste gemacht. Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß es auch gerade immer wieder Initiativen von Privatleuten waren, wie z.B. der Bau von Hotels und Pensionen, des Tennisplatzes, der verschiedenen Skilifte und der Minigolfplatzes, die die Entwicklung von Todtnauberg als Fremdenverkehrsort immer wieder voran getrieben haben und auch hoffentlich weiter voran treiben werden.

Was in der Zukunft noch vor uns liegt, ist die Fertigstellung der Baugebiete, der Ausbau des Straßennetzes sowie der Wasserversorgung. Die mit Sicherheit größte Aufgabe in naher Zukunft wird die Durchführung der Flurbereinigung sein, deren Beginn für 1985 geplant ist. Abschließend, bleibt noch festzustellen: Wenn wir weiter nach dem Grundsatz verfahren, was wir in der Vergangenheit zu bewältigen in der Lage waren, ist mit vollem Einsatz, Engagement und gutem Willen eines jeden Einzelnen sicher auch in der Zukunft zu bewerkstelligen und wer die "Berger" kennt, braucht in dieser Hinsicht um die Zukunft nicht Bange zu sein.

Norbert Dietsche,Ortsvorsteher

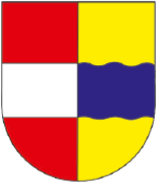

Das Wappen:

In gespaltenem Schild vorn das österreichische Wappen, hinten in Silber ein schwarzes Eisen mit rotem Stil.